健康長寿のために、中高年はたんぱく質を沢山摂ることが大事とよく言われるようになりました。

それは、生活習慣病やフレイル(虚弱)などを予防に効果があるからです。

私も意識してたんぱく質を摂ることを心がけています。

立ったり歩いたりするための身体能力の低下(ロコモ)の程度を測るロコモ度テストについては、次の記事を参考にしてください。

ロコモ度を測る「片脚立ち上がりテスト」をクリアするコツを知り、できるようになりました

また、ダイエットや筋トレのブームと共に、たんぱく質を積極的に摂ることが必要ということは、もう常識になっています。

では、1日あたり、たんぱく質をどれくらい摂取するのが良いのでしょう?

お勧めの量をインターネット検索で調べてみました。

その結果、驚いたのが、医薬品や食料品の有名企業、医師、栄養士、トレーナーなどが勧めている量がかなり、違っていることです。

私が調べた限りでは、最小値と最大値では倍くらいの違いがあり、どのお勧めを参考にすれば良いのか分からず、困ってしまいました。

それで、なぜ専門家が同じ量を勧めるのではなく、お勧め量がまちまちであるのか、その理由を調べてみました。

私のような疑問を持つ方向けに、その結果をシェアしたいと思います。

目 次

たんぱく質が重要なのは分かるけど、どのお勧めの摂取量を参考にすべき?

インターネットで調べてみると、色んなたんぱく質のお勧め摂取量が出てくる

必要なたんぱく質の摂取量は、年齢、性別、活動レベルなどで違ってくると思うので、例として「50歳の男性で体重70kg、普段の運動量は普通」という人を想定してみました。

この例の人に対する、一日あたりのたんぱく質のお勧め摂取量をインターネットで調べてみた結果の抜粋が次の表です。

医薬品や食料品の有名企業のWebサイトでさえ、結構、異なる摂取量がお勧めとなっていることが分かりました。

また、右列は、その量の根拠と書かれていた資料です。

| 「50歳の男性で体重70kg、普段の運動量は普通」 の人に対するお勧めたんぱく質摂取量 | 根拠となっている資料 |

| 「株式会社明治」 推奨量 60g https://www.meiji.co.jp/milk-protein/healthy-life/article-3.html | 厚生労働省『日本人の食事摂取基準(2015年版)』 |

| 「健康長寿ネット」 推奨量 65g https://bit.ly/3pCQqbX 「サントリーウェルネスOnline」 推奨量 65g https://www.suntory-kenko.com/column2/article/6338/ 「大正製薬製品情報サイト」 推奨量 65g (また、「個人差はありますが、 筋トレなどの運動習慣のある場合、 体重1Kgあたりに必要なたんぱく質は約1.2g~2.0g/日です」との記述もあり) https://brand.taisho.co.jp/contents/sports/286/ 「森永製菓 推奨量」 65g https://www.morinaga.co.jp/protein/columns/detail/?id=48&category=performance | 厚生労働省『日本人の食事摂取基準(2020年版)』 |

| 「森永製菓プロテイン公式サイト」 必要摂取量 56~77g https://www.morinaga.co.jp/protein/columns/detail/?id=3&category=muscle 「アスレシピ」 必要な量 56~77g https://athleterecipe.com/calculation/protein | 樋口満編著『新版コンディショニングのスポーツ栄養学』 【発行日】2007年10月8日 |

| 「ニッポンハム」 摂取目標量 91~130g https://www.nipponham.co.jp/tanpaku/tanpaku-intake/ | 厚生労働省『日本人の食事摂取基準(2020年版)』 |

この表で分かるように、例として想定した人に対するたんぱく質一日あたりのお勧め摂取量の最小値は 60g、最大値は 91~130g と大きな違いがあります。

例えば、卵1個で、たんぱく質が6.8gと言われているので、40gの差があれば、卵約6個分も違うことになります。

どのお勧め摂取量を参考にすればよいのでしょう?

それによって、普段の食生活でのたんぱく質摂取量の見直しも大きく変わってきます。

一説によると日本人の平均のたんぱく質の摂取量は 71.4g だそうです(参照元: https://bit.ly/3M4KP5x )。

ですから、お勧めの量が 60g であれば、多くの人はたんぱく質の摂取量を特に変える必要が無いかもしれません。

しかし、お勧めの量が 91~130gだとすると、かなりの人がたんぱく質の摂取量を意識的に増やさないと、その量をクリアすることができないでしょう。

では、どのたんぱく質のお勧め摂取量を参考にすべき?

先程の表から分かるように、お勧め摂取量の違いの大きな理由は、どの研究(次のリスト)を根拠とするかが違っているからでした。

- 厚生労働省『日本人の食事摂取基準(2015年版)』

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/syokuji_kijyun.html - 厚生労働省『日本人の食事摂取基準(2020年版)』

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/syokuji_kijyun.html - 樋口満編著『新版コンディショニングのスポーツ栄養学』【発行日】2007年10月8日

素人ながら、参考にすべきは厚生労働省の『日本人の食事摂取基準(2020年版)』だと思います。

その理由は、書かれた年が他のものよりも新しいので、最新の研究結果が反映されているでしょうし、国(厚生労働省)主導で策定されているからです。

読んでみて、素人なのでよく分からないところが多くありましたが、とにかく質が高いということは感じました。

参考:「『日本人の食事摂取基準(2020年版)』のここがすごい」

http://www.nutrepi.m.u-tokyo.ac.jp/publication/ja/4219.pdf

東京大学教授 佐々木 敏

ただ、不思議なのは、同じ『日本人の食事摂取基準(2020年版)』を根拠としていても違う数値があることです。

先程のように、例として想定した人の場合、

● 「健康長寿ネット」や「サントリーウェルネスOnline」などの推奨量は 65g

● 「ニッポンハム」の方は 91~130g

と違っています。

これらは、同じ『日本人の食事摂取基準(2020年版)』を根拠としているのに、なぜ違うのでしょう?

この資料を読んでみて、その理由が分かりました。

お勧めの摂取量には、次のように「推奨量」と「目標量」と2種類あることがその理由です。

- 推奨量:欠乏を回避するための量。たんぱく質についてはその維持を目的とした量

- 目標量:生活習慣病の発症予防のための量。たんぱく質については、フレイル(虚弱)などになることを予防するための量。目標量は推奨量を満たした上で、主な生活習慣病の発症を予防を目的とする量を設定

つまり、「健康長寿ネット」と「サントリーウェルネスOnline」などのお勧めの量は「推奨量」(最低限必要な量)であり、「ニッポンハム」 の方は「目標量」(生活習慣病の予防のために望ましい量)だということが分かりました。

健康長寿のためには、生活習慣病の予防が大切なので、『日本人の食事摂取基準(2020年版)』の中の「目標量」の方を参照するのが良さそうに思います。

つまり、「ニッポンハム」 の方ですね。

https://www.nipponham.co.jp/tanpaku/tanpaku-intake/

この表でたんぱく質の目標摂取量が分かる

次の『日本人の食事摂取基準(2020年版)』の表を使って、自分の性別、年齢、身体活動レベルから、「目標量」(生活習慣病の発症予防のための量)を知ることができます。

目標量は、総摂取エネルギーの13~20%の範囲とされているため、「〇〇~▢▢」といった幅のある記載となっています。

身体活動レベルが「Ⅱ(ふつう)」の50歳男性なら、目標量は91~130gですので、推奨量65gの1.4~2倍にもなります。

なお、先ほどの表にある「身体活動レベルⅠ/Ⅱ/Ⅲ 」の定義は次の通りです。

(参考:日本医師会HP「1日に必要な推定エネルギー必要量」https://www.med.or.jp/forest/health/eat/01.html )

| 活動レベルⅠ(低い) | 運動はしない: 生活の大部分が座位で、静的な活動が中心の場合 (例) デスクワークが中心、たまに買い物など近所を15分程度歩くことがある |

| 活動レベルⅡ(ふつう) | 軽く運動する: 座位中心の仕事だが、職場内での移動や立位での作業・接客等、あるいは通勤・買い物・家事、軽いスポーツ等のいずれかを含む場合 |

| 活動レベルⅢ(高い) | 活発に活動: 移動や立位の多い仕事への従事者、あるいは、スポーツ等余暇における活発な運動習慣をもっている場合 (例) 営業職でデスクワークは少なく、外出して3時間歩いたりすることが多い (例) 毎日、長時間ランニングやジムなどでのハードなスポーツを行う習慣がある |

中高年と若者とで、たんぱく質のお勧め摂取量があまり違わないのはなぜ?

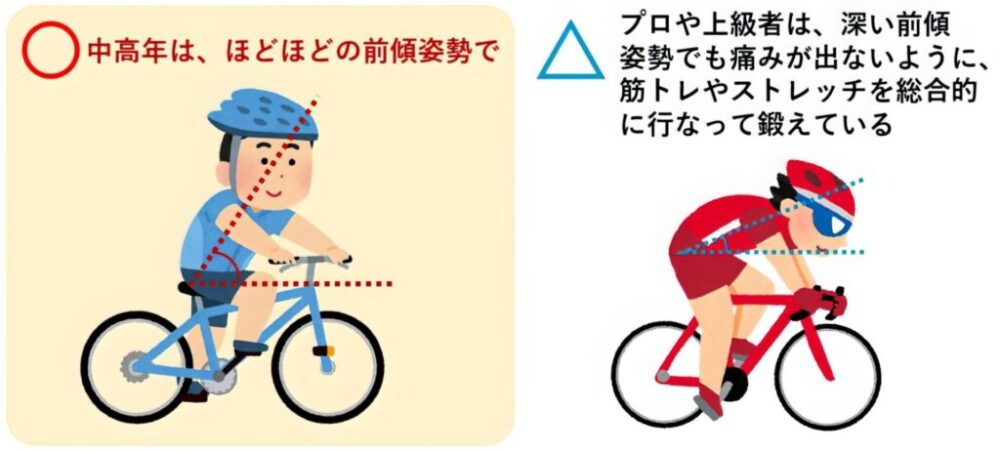

どのお勧めのたんぱく質摂取量を参考にすべきかの疑問は解けましたが、不思議なのは、先ほどの表をみると分かりますが、中高年の摂取目標量が若者のそれと殆ど変わらないことです。

若い人は体の生育途上だし、活動量も多いから、たんぱく質をしっかりと摂取する必要があるのでしょう。

しかし、年を取ったらたんぱく質はそれほど摂取しなくてもいいと思っていました。

私は、食べ物の嗜好も年をとると共に変わり、高齢者と呼ばれる年になった今では、脂っこい肉料理よりも、ざる蕎麦のようなあっさりしたものを好むようになってきました。

なぜ変わらないのか、その理由を調べてみたところ、次のことが分かりました。

【参考:キューサイ株式会社のHP https://corporate.kyusai.co.jp/w-protein/chapter3-3.html 】

- 同じ量のたんぱく質を30代と60代が摂っても、60代の方が筋たんぱく質の合成反応が低くなることが研究で分かっている。

そのため、高齢者は、若い人たちよりも多くのたんぱく質を摂取しなければ、筋肉を増やすのが難しい。

そればかりか、筋肉の維持もできなくなる可能性がある。 - たんぱく質は、消化・吸収されることで、はじめて体内で活用されるようになる。

50歳前後になると、消化酵素の活性が急激に減少することがわかっている。

つまり、若い頃と同じ量のたんぱく質を同じように摂取していても、体内でうまく活用されない可能性がある。

要するに、中高年になると摂取したたんぱく質から筋肉を作る効率が悪くなるので、若者と同じぐらいの量のたんぱく質を摂る必要があるということのようです。

たんぱく質の目標摂取量はかなり多いけど、どうすればそんなに摂れる?

1日あたりのたんぱく質の摂取目標量が例えば100gとすると、私のようなシニアには結構な量です。

卵1個当たりたんぱく質が6.8gと言われていますから、卵にして約14個分!ということになります。

「鈴廣かまぼこ」の「魚肉たんぱく研究所」のWebサイト に「たんぱく質100gの目安|食品・食材ごとの含有量や効率的な摂取方法を紹介」という記事が載っています。

https://www.kamaboko.com/fishprotein/articles/protein100g/

この記事の中で「1日でたんぱく質を100g摂取できるモデル献立」が紹介されているのですが、たんぱく質を摂ることをかなり意識して三食のメニューを考えないと、目標を達成するのはなかなか難しいことが分かります。

このようなときの便利なのが、たんぱく質が強化された食品や飲料、プロテイン・BCAAのパウダーなどです。

私は、これらを必要に応じて主食や間食に取り入れることで、それほど難しくなく目標量を摂取できるようになりました。

ご参考までに、高たんぱく質なだけでなく、味も良いと思うものを紹介します。

たんぱく質を摂り過ぎても良くない

生活習慣病やフレイル(虚弱)などを予防するために、たんぱく質を摂ることが重要と言われると、「じゃあ、たんぱく質をいっぱい摂ろう」と思ってしまいがちですが、やっぱり摂りすぎにも注意が必要なようです。

次の「株式会社ロッテ」の「Medi Palette」の記事で、たんぱく質を摂りすぎることの危険性が説明されており、参考になります。

https://medipalette.lotte.co.jp/bodycondition/4017

例えば、たんぱく質を摂りすぎると腎臓に過剰な負担がかかります。

そのため、よく知られているように、腎臓病の人はたんぱく質の摂取量を制限されます。

腎臓病や腎機能が低下している人は、お医者さんの指導を受ける必要があると思います。

おわりに

最近は、たんぱく質・プロテインがブームと言ってもいい状況になってますね。

私も意識して多くたんぱく質を摂ることを心がけています。

そこで、インターネットでお勧めの摂取量を調べてみたのですが、医薬品や食料品の有名企業、あるいは医療の専門家などが勧めている量が結構、違っていることに気がつきました。

なぜ違うのか、その原因を調べた結果を中心にまとめてみました。

多少なりとも、参考になれば幸いです。