自転車で浜辺や川辺に行って、面白い色や形の石を探すのが好きです。

また、拾った石を家に持ち帰って磨いたり、ルーペや顕微鏡で表面を眺めたりして楽しんでいます。

宝石の原石などではない普通の石でも、磨いてピカピカにすると気分がリフレッシュします。

石磨きは基本的に楽しいですが、ダイヤモンドやすりやサンドペーパーを使って、何時間も手で石を磨き上げるのは大変です。

私はもっぱらルーター(リューターとも呼ばれます)という電動ツールを使って石磨きをしています。

私の感覚では手で磨くよりも4、5倍以上早いと思います。

石磨きを全くしたことがない、あるいは、電動ルーターを使って石を磨いたことが無い方向けに、その方法を紹介したいと思います。

順を追って説明します。

目 次

石の汚れを落とす

まず、洗剤と湯で石をきれいにします。

用意するもの

● 食器用中性洗剤や液体石鹸(普通のものでかまいません)

● 湯(ぬるま湯でもOK)

● 容器(洗う石が全部浸るくらいのサイズのもの)

● タオルやぞうきん

● 歯ブラシや掃除用ブラシ

ブラシは歯ブラシでもいいですが、私はOXOの掃除用ブラシを使っています。

ブラシが歯ブラシよりも固いので、石に付いた泥などを落としやすく、握りやすさや長さがちょうどいいので気に入っています。

洗浄作業

湯と数滴の洗剤を容器に入れて洗浄液を作り、そこに磨きたい石全体を浸します。

固い泥などが石にこびりついている場合は、時間をかけて置いておきます。

そうすると、泥が柔らかくなり、こすり洗いをする作業が楽になります。

石の溝やへこみにはまりこんでいる泥はブラシでこすり出します。

洗浄が終わったら、タオルやぞうきんで水気をふき取り、自然乾燥で乾かします。

石の切削、研磨方法

石の汚れを落としたら、いよいよ削りと研磨の開始です。

用意するもの

(1) ルーター(リューターとも呼ばれます)

手作業でもできますが、楽をするためにルーターを使っています。

ルーターとは、石や金属、ガラス、木材などへの細かい加工を得意とする小型の電動工具です。

ルーターの先端に取り付けられるビットと呼ばれる工具を回転させて、切削や研磨、切断、穴あけなどが行えます。

石の切削や磨き作業には、ある程度のパワーがあるルーターが必要です。

パワー不足だと、石を削ったり磨こうとしてビットを石に押し当てると、工具の回転が止まってしまいます。

また、石の切削では高回転で行うことが多いですが、例えば、プラスチック素材を削ったりする場合は低回転でないと高熱で素材が溶けてしまうこともあります。

ルーターは石の加工だけでなく、日常のちょっとしたDIYやアクセサリー製作などのために、金属や木材、ガラス、プラスチック等の切削や切断、研磨、穴あけに使えて重宝します。

このように様々な用途に使えるので、回転数が可変のルーターがお勧めです。

2、3千円の安いルーターは、数分作業するだけで握れなくなるほど高熱になったり、パワー不足で用途が限られたり、すぐに故障したりしてしまいます。

そのため、ルーターに関しては良いものを買う方が結局、お得だと思います。

私が使っているのは、Dremel(ドレメル) 社のハイスピードロータリーツール〔4000-3/36〕です。

これは135W(ワット)と他の一般的なルーターとは桁違いにパワーがあり、回転スピードも可変です。

ただ、握る部分が少し太く、重量も重い(533g)ので、手が小さく非力な方には不向きかもしれません。

そういう方には、一回り小型のDremel(ドレメル) ハイスピードロータリーツール 3000-Nの方が良いかもしれません。

こちらは重量が455gで90Wです。

Dremel(ドレメル) ハイスピードロータリーツール 3000-N(50HZ地域用、すなわち東日本向け)

Dremel(ドレメル) ハイスピードロータリーツール 3000-N(60HZ地域用、すなわち西日本向け)

90Wでも一般のルーターに比べてかなり強力です。

ルーター界では、ドレメルと並んでブロクソンというブランドが有名です。

ブロクソンも評価は高いですが、最上位モデルの最もパワフルなもの(プロクソン No.28400)でも50Wで、上記のドレメル製品と比較するとかなり低いです。

(2) ダイヤモンド・ビット

円盤状のビットをルーター の先端に取り付けて使用します。

私はこちらのダイヤモンドカッターを使っています。

こちらの円柱状のビットもルーターの先端に取り付けて使用します。

太さや先端の形状に色々なタイプがあるので、用途によって使い分けます。

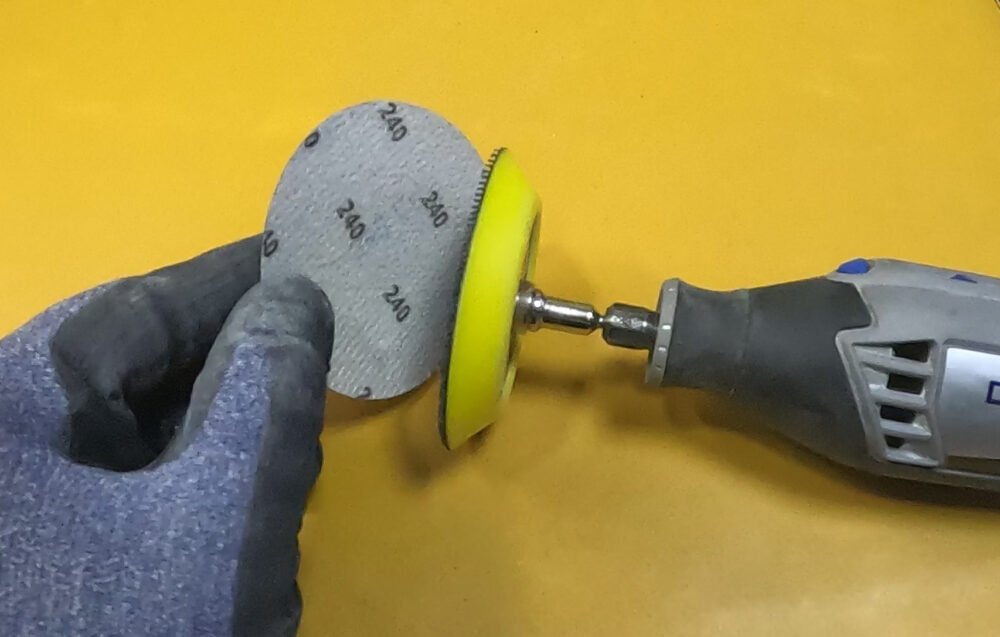

(3) 研磨パッド

普通の紙やすり(サンドペーパー)を使って手で磨くこともできますが、その場合、かなりの時間行う必要があります。

私はルーターの先にマジックテープ付きのパッド(バッキングパッド)を取り付け、それにサンドペーパーを張り付けて楽に研磨をしています。

私の使っている研磨パッドはこの商品です。

これには、バッキングパッドも付いています。

この商品のように、目の粗い低い番手から仕上げ用の高い番手まで揃えます。

写真のように、黒い円盤(バッキングパッド)とサンドペーパーの裏面がマジックテープになってます。

サンドペーパーをペタッと黒い円盤(バッキングパッド)に張り付けるだけで取付けができます。

これだけですが、研磨作業中にサンドペーパーがズレたり剥がれたりすることはありません。

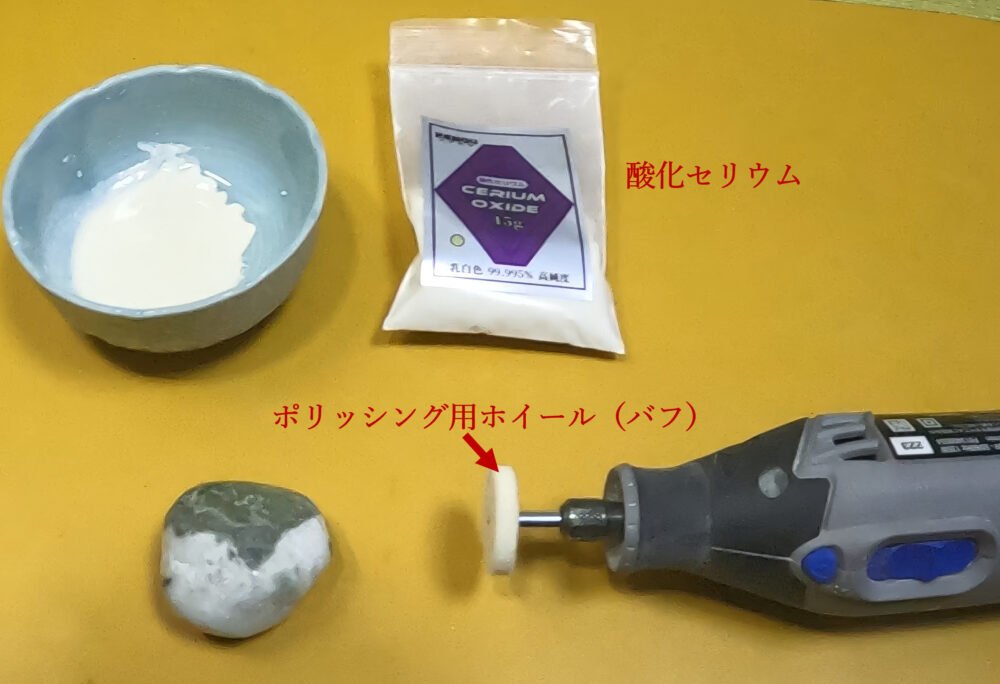

(4) 最終仕上げ用研磨剤

鏡面のようにピカピカに仕上げたい場合、私が主に使っている研磨剤は酸化セリウムです。

⑸ ゴーグル(保護めがね)

切削や研磨の最中に石の破片や粉が目に入ると危険ですので、ゴーグルは必要です。

⑹ マスク

石の粉を吸い込んだりすると健康を害しますので、マスクの着用も必要です。

コロナや花粉症の対策にどこの家庭でもマスクを常備していると思いますが、そういったフィルター性能のあるマスクがいいと思います。

⑺ 手袋

うっかり手を滑らせると、ルーターの先に取り付けた回転する刃物(ビット)で指を切る恐れがあります。

私はこの耐切創性のある作業手袋を使っています。

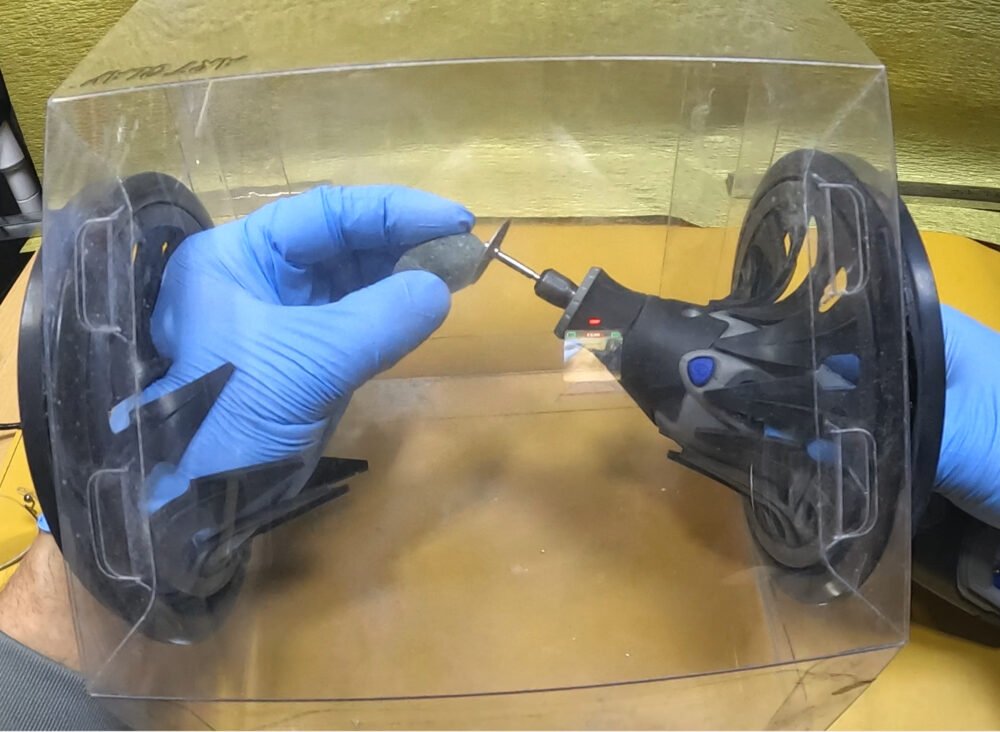

⑻ コンパクト防塵ボックス

石を削るとかなり粉が出ます。

石の粉塵を吸い込むと体に悪いし、室内で石の切削や研磨をする場合、部屋が汚れてしまいます。

防塵ボックスがあれば、部屋が汚れず、後片付けも楽になります。

私が使っているのはこちらです。

コンパクト防塵ボックスの左右の側面に、手を入れるための穴が空いています。

ここからも切削粉が多少漏れ出ます。

それを軽減するため、ゴムの排水溝カバー(流し菊割れフタ)を左右の穴にはめ込み、接着剤で固定しました。

これは効果があり、お勧めです。

コンパクト防塵ボックスにゴムの排水溝カバーを取り付けたのがこの写真です。

この写真のように、手をコンパクト防塵ボックスに入れて、石の切削や研磨を行います。

コンパクト防塵ボックスを使っても、手の出し入れなどの際に幾分、石の粉が漏れ出します。

そのため、コンパクト防塵ボックスの下に紙タオルや新聞紙を敷いて作業を行えば、部屋を汚さずに作業ができます。

加工法

上記のように用意したものを使って、いよいよ加工作業に入ります。

まず原石を観察して、飛び出している角や、溝になって凹んでいるところを見極めます。

飛び出しているところは、その周辺と同じ高さになるように削って平坦にならします。

また、溝になっているところは、溝が分からなくなるまでその周辺を削ります。

こうして全体的に曲面の石に加工します。

この加工のためには、リューターの先端に円柱の形状をしたダイヤモンド・ビットを装着して行います。

無理に力をかけずに ダイヤモンドカッターを石に押し当て、ゆっくりと削るように削っていきます。

デコボコが無くなり、全体的に丸くなるまで、この加工をします。

短いですが、削っているときの動画(音声なし)を付けました。

なお、磨いている石は、大磯の照ヶ崎海岸で拾った石です。

https://www.kanagawa-kankou.or.jp/?p=we-page-single-entry&spot=336458&type=spot

次に、円盤の形状をしたダイヤモンド・カッターをルーターに取り付け、カッターの面の部分を使い、原石を更に丸くしていきます。

宝石を作っているわけではないので、きれいな球やオーバルの形にならなくとも、全体に丸みのある形になったら切削加工は完了です。

次にサンドペーパーをルーターのパッドに張り付けて、いよいよ研磨作業に取りかかります。

使用しているのは、240番、400番、800番、1200番、2000番、3000番、5000 番、10000番の8種類のサンドペーパーです。

若い番手のサンドペーパから順番に研磨していきます。

使っているサンドペーパーは耐水のものなので、ときどき水をかけながら研磨します。

耐水ペーパーは乾いた状態で削ると通常よりも寿命が早くなります。

800番くらいから艶が出て光るようになり、磨くことで、よりピカピカになるのが楽しくなります。

サンドペーパーでの研磨が終わったら、最後に、水に溶かした酸化セリウムを使って石を磨きます。

ルーターの先端に取り付けたポリッシング用ホイール(バフ)に酸化セリウムを付けて、好みの状態になるまで磨き続けます。

写真が磨き終わりの状態です。

今回、ルーターを使った切削と研磨は約1時間で終わりました。

ダイヤモンドやすりやサンドペーパーを使って手作業で行ったら、4、5時間かかると思います。

石を眺める

磨き終わったら、石の表面を拡大して見るのも楽しいです。

私が愛用しているルーペはTEKCOPLUS 折り畳み式 ルーペ というものです。

倍率は10倍で、安物のルーペによくあるような弯曲した映り方もありません。

値段はリーズナブルで、コスパは良いと思います。

LEDライトも付いており、丁度いい明るさです。

またUVライトも付いているので、ブラックライトで蛍光する宝石を見ると、とてもきれいです。

さらに顕微鏡を使うと、肉眼やルーペでは分からない、息を飲むような世界が広がります。

使っているのは、サンワサプライ USB顕微鏡 というものです。

この写真のように、対象物の拡大画像をパソコン画面に映せ、さらに画像をファイルとして保存することもできます。

画像は60倍と250倍の2つの拡大倍率を選べます。

サンワサプライ USB顕微鏡で撮った、今回、磨いた石の表面拡大写真です。

肉眼や拡大鏡では見えない、別世界が出現します。

はい、以上です。

始めは自分で石を磨けるとは思っていませんでした。

下手でも石を磨いていると段々と上達してきて、「あっ、自分でもできるんだ!」と感動します。

また、石磨きのために色んなツールや工具を揃えるのも楽しいです。

なお、個人が海岸や川辺で石を拾って家に持ち帰っても問題ないのか、気になる方もおられると思います。

こちらの記事の中の「追記:石の採取についての法律」のところで調べた結果を説明しています。

ご興味のある方はご覧ください。