目 次

2023年4月から大人もヘルメットの着用が努力義務の対象に

2022年に行われた道路交通法の改正

「大人は法令でも努力義務の対象になっていないから、まあ、被らなくてもいっか!」と私はヘルメットを着用していませんでした。

ところが、今年に公布された改正道路交通法により、全ての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となることを知りました。

なお、この改正は公布から1年以内に施行されるそうです。

【令和4年4月27日公布の改正道路交通法】

https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/bicycle/bicycle_r04.html

(自転車の運転者等の遵守事項)

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

令和4年4月27日に公布された改正道路交通法

なお、今回は「全ての自転車利用者」と努力義務の対象が広がったわけですが、これまでの法令ではどうなっていたかというと、次のように、「児童や幼児」が対象でした。

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

令和4年4月27日以前の道路交通法

ヘルメットを被ることによる死傷事故の予防・軽減効果は大きい

ヘルメットの効果ですが、これは非常に大きいようです。

ヘルメットを着用していなかった人の致死率は、着用していた人に比べて約1.9倍高いという統計データもあります。

(参照: 警察庁 「頭部の保護が重要です ~自転車用ヘルメットと頭部保護帽~」

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/toubuhogo.html )

なお、自転車乗用中の死亡事故で亡くなられた方の約5割が頭部に致命傷を負ったそうです。

また、JAFユーザーテストでも、ヘルメットを着用していないと事故や転倒の際に頭部を地面に強打した衝撃が非常に大きくなり、致命的なケガを負う危険性が高いという結果が出たそうです。

ヘルメットを被るのを避けていた理由

私はバケットハットやサファリハットといった普通の帽子を被ってサイクリングをしていました。

その大きな理由は、サイクリングの途中でショッピングセンターなどで買い物をしたり、飲食店やお寺のような名所に立ち寄ることが多いことです。

ヘルメットを被ったままでは、立ち寄り先の雰囲気にそぐわないので脱ぐ必要があり、それが手間だし、荷物にもなってしまいます。

それに対して、普通の帽子であれば、サイクリングも立ち寄り先に行くのもそのままでいけます。

また、ヘルメットを被ると、何か頑張らないといけない気持ちに私はなってしまいます。

5年位前までは、ロードバイクに乗っており、どうしてもスピードを求めてしまった影響だと思います。

中程度の強度の頑張らない運動を心がけるようになってからは、ヘルメットは敬遠し、バケットハットやサファリハットを被って、「私はがんばりません」という雰囲気を出すようにしていました。

下は私のお気に入りのバケットハットです。

私が選んだのは帽子型簡易ヘルメット

本当は自分のリスクを減らすためにはヘルメットが有効であることは分かっていましたが、上で述べたような理由から、最近まで被っていませんでした。

しかし、法改正がされて大人も対象となったことを知り、嫌ではあるけれども、やはりヘルメットを着用しようかと思い始めました。

初めは、普通の自転車用ヘルメットを考えていましたが、「なんだかなぁ~」と気が進みませんでした。

あるとき、Amazonをなんとなく見ていたら、このような便利なものがあることに気がつきました。

そうです、帽子用インナーキャップです。

作業現場で働く人などに支持されている商品を作っている「ミドリ安全」という日本の会社の製品です。

本格的なヘルメット程の防御性能には比べるべくもないとは思いますが、ある程度、頭部を保護してくれそうです。

なお、製品の注意書きに『国家検定規格対象品ではありません。「保護帽」の着用を義務付けられた作業には使用しないでください』とあり、ちゃんとしたヘルメットの代用にはならないことが明記されています。

ですので、それは承知の上で、自己責任で使うしかありません。

重量は67gと軽量で、これを取り付けたことによる重量増によって首が痛くなることはなさそうです。

購入者の評価も概ね良く、工事作業者や登山をする人、私のようにサイクリング中にそのままお店にも寄りたい人などが買っていました。

値段も1000円以下でしたので、私はためらわずポチっと購入のクリックをしました。

このインナーキャップぼ装着は非常に簡単です。

帽子の内側周囲の生地をめくり上げ、インナーキャップを帽子に入れ、めくり上げた生地を元に戻すだけです。

外見からは、インナーキャップが中にあるとは分かりません。

注意点としてはインナーキャップに前後ろがあることです。

インナーキャップの表面に見づらいですが、「マエ」とカタカナで刻印されているので、そちらを頭の前側にしてセットします。

帽子が風で脱げないようにする工夫

上記のように、手持ちの帽子にインナーキャップを装着するのは非常に簡単です。

大事なことは、その帽子が走行中に風で飛ばされたり、下を向いたときに脱げたりしないようにすることです。

簡単に脱げたりするようでは、事故にもしあってしまったときに頭を守る役を果たしてくれません。

そこで、次のように幾つか解決法を考えてみました。

- あご紐やキャップストラップを付ける

- 帽子用テープを貼る

- 帽子の内側にヘアーコームやウィッグ用クリップをつける

- ゴム紐を帽子に縫い付ける

それぞれの有効性をみていきましょう。

あご紐やキャップストラップを付ける(評価:△)

誰しも思いつくのが、帽子にあご紐を付けることですね。

初めから帽子に付いていることもありますが、なければ、あごヒモはネットショップで売られていますし、適当な紐などがあれば、自作も簡単にできます。

あご紐がついていれば帽子が風で脱げても、紐のおかげで帽子を無くすことは防げます。

しかし、簡単に帽子が脱げてしまうのでは、内側にインナーキャップが付いても事故のときに頭を守ってくれません。

あご紐を締め上げれば、横風には強く、脱げにくくはなります。

しかし、前からの風には弱く、自転車でスピードを出していると、前からの強い風を受けやすいですから、帽子が後方に脱げてしまいます。

また、あご紐をギュッと締め上げると首のあたりが不快になってしまいます。

要するに、あご紐は帽子が風で脱げても無くさないようにするアクセサリーであり、強風でも脱げないようにするものではないと考えるのが妥当と思います。

他にも、帽子が脱げても飛んでいかないようにするものとして、キャップストラップも使えます。

こちらは片方のクリップを帽子の淵に留め、もう片方は服の襟などに留めて使います。

しかしこれも簡単に帽子が脱げてしまうのでは、事故のときの頭の防御の役には立ちません。

帽子用テープを貼る(評価:X)

帽子のサイズが少し大きすぎる場合、サイズ調整用テープを使ってピッタリのサイズにすることができます。

私も大きすぎる帽子をネットで買ってしまい、下の商品を使ったことがあります。

これを使えば、頭の大きさに合った帽子にはなりますが、風で帽子が飛ばない程、このテープには締め付ける力はありません。

帽子の内側にヘアーコームやウィッグ用クリップをつける(評価:△)

下の商品のようなヘアーコームやウィッグ用クリップを帽子の内側に取り付ける方法も考えられます。

【ヘアコーム】

【ウィッグ用クリップ】

前や横からの風でも帽子が飛んでいかないように、ヘアーコームやウィッグ用クリップを前側だけでなく側頭部側にも付ける必要があります。

この方法は一見有力な解決方法ですが、多くの中高年にとって、この方法には問題があります。

それは、毛量が少ない、あるはハゲていると、ヘアーコームやウィッグ用クリップをしっかりと髪に絡めることができないので、多少の風でも帽子が飛んで行ってしまうということです。

私はおでこが広く、帽子の前面内側にクリップを付けても、クリップに絡ませる髪がありません。

そのため、前方から、強い風が来ると、帽子が脱げてしまいます。

したがって、この方法も多くの人にとっては解決策にはなりません。

ゴム紐を帽子に縫い付ける(評価:〇)

私が一番おすすめするのは、ゴム紐を帽子の内側に縫い付けて風で飛ばないようにする方法です。

ゴム紐を頭にキュッと巻き付ければ、それが風で飛んでいくことはありません。

そのゴム紐に帽子を付けても飛ばないという考えです。

簡単にできる上、帽子の内側に縫い付けるので、外見は普通の帽子と変わりません。

ただちょっと工夫が必要で、その作り方を説明します。

また、他の方のブログで何かを簡単に作ったという説明があっても、その材料が具体的に何で、どこで手に入れられるのかの説明が無いので、フラストレーションが溜まることが私はよくあります。

作成作業は簡単そうでも、その材料の探索や入手に時間をとられるからです。

そこで、私のブログでは実際に私が購入した商品へのリンクをできるだけ載せたいと思います。

細すぎるゴム紐は頭に食いこんで痛くなるので、ある程度の太さが必要

色々と試してみた結果、下のような4mmの太さのゴム紐であれば、頭に食い込んで痛くなるということはありませんでした。

耐久性のある糸でゴム紐を帽子に留める

ゴム紐を糸で帽子の内側の布に縫い付けますが、その糸がすぐ切れたり、汗などでだんだん強さが劣化するようでは困ります。

私は下の商品を使いました。レザークラフトなどに使われるような強靭な糸です。

これだと長期間もってくれそうです。

また、コシがある蝋引きの糸なので針にも通しやすいです。

上記の蠟引き糸は太さがあるので、細い針穴には通りません。

私は下の刺繡針セットを買い、その中の一番太い針を使いました。

作業は簡単です。

下の写真のように、帽子の内側周囲の生地をめくり上げ、前と左右側頭部の3か所にゴム紐を蝋引きの糸で縫い付けて留めます。

注意点は、ゴム紐を帽子の内側周囲の布に糸で縫い付けるとき、きつく縛らないようにすることです。

きついとゴム紐が前後に移動できず、ゴム紐を引っ張って帽子が頭に密着するようにできなくなってしまいます。

ゴム紐の締め付け具合を調整できる留め具を付ける

ゴム紐をキュッと引っ張って頭を適度に締め付けるようにしたら、その状態で緩まないようにするため、下のようなコードストッパーを使います。

ゴム紐をストッパーに通したら適当な長さのところで、ハサミで切ります。

ゴム紐の直径は4mmで、コードストッパーの穴の径は6mmです。

2本のゴム紐は合わせて8mmの太さになるので、一見、6mm径のコードストッパーに通すのは難しそうに思えますが、これは大丈夫です。

ゴム紐は引っ張ると細くなるからです。

逆に、これくらいきつくコードストッパーの穴に通す方が、コードストッパーがしっかり機能し、ゴム紐が抜けにくくなります。

まず1本を通し、2本目はギュッとコードストッパーの穴に押し込んで、少し先が反対側に出たら、ラジオペンチなどで引っ張り出せば2本目も通すことができます。

また、切ったゴム紐の先がほつれたり、コードストッパーから抜け出るのを防ぐため、私はゴム紐の両端をプラスチック製のタイラップ(結束バンド)で縛り、更にタイラップとゴム紐が少し溶けるまでライターで炙りました。

完成形が下の写真です。

【この帽子の被り方】

まず、帽子を被る前に、コードストッパーのボタンを押してストップを解除し、ゴム紐の直径を大きくします。

頭に帽子を被ったら、コードストッパーのボタンを押したまま、強い風でも帽子が脱げないよう、ゴム紐をキュッと引っ張って締め付け具合を調整します。

適当な締め付け具合になったら、コードストッパーのボタンを離します。

これで、もう緩みません。

帽子は深く被ることがポイントです。

そうすることで、ヘルメットの機能をインナーキャップが果たせるし、帽子が風で脱げにくくなります。

更に、下の写真のように、キャップストラップの一方のクリップを帽子のふちに付け、もう片方を上着の襟に留めれば、もし風で帽子が脱げても、帽子を無くさずに済み、安心です。

キャップストラップはインターネットで売っていますが、私は手元にあった靴紐やクリップなどを使って自作しました。

満足できるものを安く作れました

こうして作った帽子型簡易ヘルメットですが、かなり満足のいくものです。

本格的なヘルメットではないものの、ただの帽子よりはサイクリングをする際の安心感が増しました。

見かけは普通の帽子でヘルメットに見えないので、「ヘルメットを被って、気合が入ってる感を出したくないなあ」という私のような人にはピッタリです。

また、サイクリングの途中で、そのままショッピングセンターや飲食店に立ち寄っても違和感がありません。

しかも、かなりの強風でも脱げませんし、万一脱げても、キャップストラップがあるので飛んでいって無くすということが起こりません。

歩いている人が、「あの人は強風のなか自転車に乗っているのに、なぜ帽子が飛んでいかないのだろう?」とこちらを不思議そうに見ることが何回もありました。

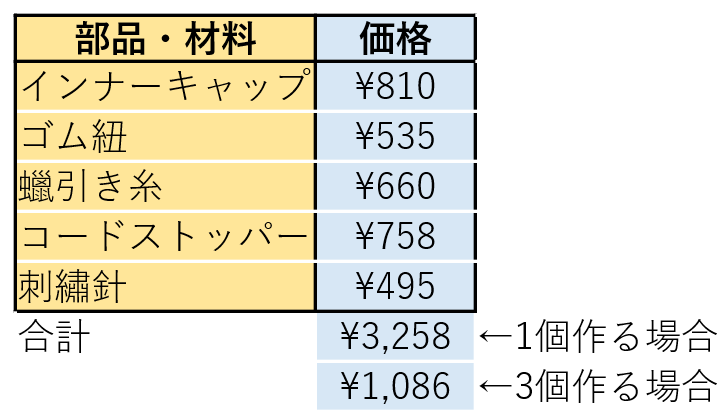

【かかった費用】

また、材料費はそれほどかかりません。

Amazonで買ったゴム紐や糸の長さは長かったですし、コードストッパーは10個も入っていたので、手持ちの3つの帽子にゴム紐を取り付けました。

インナーキャップは簡単に取り外しでき、使いまわせるので、1つあれば問題ありません。

そのため、一つの帽子あたり、1086円で作成できました。

今年、大人もヘルメットを被る努力義務があることが法令で決まりました。

本格的なヘルメットを被るのは抵抗があるという方は、お持ちの帽子にインナーキャップを装着するという方法を考えてはどうでしょうか。

また、その帽子が簡単に脱げないようにする工夫を当記事で紹介しました。

参考になれば幸いです。